このサイトは、私(@mifsee)が個人的に学びながら企業分析や銘柄分析を進め、その過程を記録としてまとめているものです。

あくまで個人の調査・整理を目的とした内容であり、誤りや実際と異なる情報が含まれる可能性があります。

また、MifseeではAI技術を活用した運用や、技術習得を目的とした実験的な取り組みも行っています。ご覧いただく際には、その点をご理解のうえご利用ください。

▼AIが音声変換したポッドキャスト版はこちらからどうぞ。(Spotifyで再生)

- はじめに

- QQQとはどのような特徴を持つETF?

- なぜティッカーがQQQなのか?その意味は?

- 運用会社のインベスコ社とは?

- ナスダック100指数とはどんな指数?

- QQQが「成長企業」集中型ETFである理由は?

- QQQの構成銘柄は?

- QQQのセクター比率は?

- QQQの運用の仕組みは?

- QQQの経費率は?

- QQQのの配当利回りは?

- QQQの現在株価と長期チャート

- QQQとQQQMの違いは?どちらを選択すればよいか

- QQQJ、QQQSとの違いは?

- QQQ、QQQM、QQQJ、QQQSの違いを比較表にすると

- QQQに投資するメリットは?

- 「QQQはおすすめしない」という記事、検索も多くみられがその要因は?

- QQQに投資するベストなタイミングは?

- QQQはニーサの対象として選べるのか?

- つみたてNISAの対象となる国内上場のNASDAQ100連動ETFは?

- QQQとVOO・VGTとの違いは?

- QQQとよく比較される同様のETFは?

- QQQの株を買える証券会社は?

- まとめ

はじめに

米国株式市場への投資が一般化する中で、ETF(上場投資信託)は、手軽かつ効率的に分散投資を実現できる手段として注目を集めています。

なかでも「QQQ」は、NASDAQ100指数に連動し、AppleやMicrosoft、NVIDIAといった世界的ハイテク企業にまとめて投資できるETFとして、特に人気が高いです。

しかし、実はQQQにはいくつかの「兄弟ETF」や「代替となり得るETF」も存在します。

ここでは、QQQのETFについて、その内容を深く調査した上で、類似ETFの違いを体系的に整理し、それぞれの特徴を確認します。

これから米国ETF投資を始めたい方や、QQQ以外の選択肢を検討している方にとって、適した投資スタイルやETF選択の参考となれば幸いです。

QQQとはどのような特徴を持つETF?

QQQは、以下のような特徴を持つETFである。

- 正式名称は、Invesco QQQ Trust Series 1(ティッカー:QQQ)。

- QQQは、米国の資産運用会社インベスコが提供する上場投資信託(ETF)

- ナスダック100指数(NASDAQ-100 Index)に連動した投資成果を目指す商品である。

- QQQは、Apple、Microsoft、NVIDIA、Amazon、Alphabet(Google)などの大手テクノロジー企業を主要構成銘柄としており、ポートフォリオの約50%をこれらのハイテク企業が占めている。

- 過去10年間の平均年間リターンは約18.28%と、S&P500指数を上回るパフォーマンスを示している。

- 100社以上の大型株に分散投資することで、個別企業のリスクを軽減しつつ、成長性の高い企業群への投資が可能となる。

- 取引量が多く、売買が容易であるため、短期から長期まで幅広い投資スタイルに対応している。

- QQQは、テクノロジーセクターを中心とした成長性の高い企業群への投資を通じて、高いリターンを目指すETFである一方で、セクター偏重や高ボラティリティといったリスクも存在する。

QQQの基本情報は以下

- 運用会社:インベスコ(Invesco)

- 設定日:1999年3月10日

- 連動指数:ナスダック100指数(NASDAQ-100 Index)

- 経費率:年率0.20%

- 純資産総額:約2,550億ドル(2024年3月時点)

- 上場市場:NASDAQ

- ティッカーシンボル:QQQ

なぜティッカーがQQQなのか?その意味は?

ETF「QQQ」のティッカーが「QQQ」である理由には、以下のような実務的・ブランド的な背景がある。

NASDAQ100指数に連動するETFとしての象徴的略称

QQQは、もともと「NASDAQ100 Index Tracking Stock」として1999年に登場し、ティッカー「QQQ」=NASDAQ100連動ETFの代名詞としてブランディングされた。

当初は「Cubes(キューブス)」という愛称でも親しまれ、「Triple Q(トリプルキュー)」とも呼ばれていた。「Q」はNASDAQの象徴的なアルファベットであり、NASDAQ100に連動することを強調する意味で「Q」を繰り返したティッカーが採用された。

インパクトがあり覚えやすいシンボル

「QQQ」というティッカーは、語感・視認性・記憶性すべてに優れており、個人投資家にもプロにも印象に残りやすい。ETF黎明期から広く普及したこともあり、「QQQ=テック株ETF」のイメージが強固に定着した。

補足:現在の正式名称

- 正式名称:Invesco QQQ Trust, Series 1

- 略称:QQQ

- 愛称:Triple Q(トリプルキュー)またはCubes(キューブス)

つまり、QQQというティッカーは、NASDAQ100指数との強い結びつきと、市場でのブランディングを意識した象徴的な命名として採用されたもの。

実用性とマーケティングの両面から理にかなった名称と言える。

運用会社のインベスコ社とは?

インベスコ社は、1935年に創業された米国を拠点とする世界有数の独立系資産運用会社。

本社をジョージア州アトランタに構え、世界20カ国以上に拠点を持ち、個人投資家から機関投資家まで幅広い顧客層に運用サービスを提供している。

特にETF分野では「QQQ(Invesco QQQ Trust)」をはじめとするNASDAQ連動型商品の運用で知られており、テクノロジー株へのアクセス手段として多くの投資家に利用されている。

インベスコはアクティブ運用とインデックス運用の双方を手がけており、顧客ニーズに応じた多様な戦略を展開している点も特徴。

また、バンガードやブラックロック(iShares)と並ぶETF大手としての存在感を高めており、近年では低コストかつ機動的な商品開発でも注目を集めている。

ナスダック100指数とはどんな指数?

ナスダック100指数(NASDAQ-100 Index)は、米国のナスダック市場に上場する非金融業種の大型企業100社で構成される株価指数である。

1985年に創設され、テクノロジー分野を中心とした成長企業の動向を示す指標として広く利用されている。

構成と特徴

- 構成銘柄:ナスダック市場に上場する非金融業種の大型企業100社。

- 除外業種:金融業種(銀行、保険、投資会社など)は含まれない。

- 主なセクター:情報技術、通信サービス、一般消費財、ヘルスケアなど。

- 代表的な構成企業:Apple、Microsoft、Amazon、NVIDIA、Alphabet(Google)など。

- 指数の算出方法:修正時価総額加重方式。

採用基準と見直し

ナスダック100指数に採用されるためには、以下の条件を満たす必要がある。

- ナスダック市場に上場していること。

- 非金融業種であること。

- 一定の流動性と時価総額を有していること。

指数の構成銘柄は、年に一度、12月に見直される。また、特定の条件を満たした場合には、特別なリバランスが行われることもある。

ナスダック100指数は、テクノロジー企業の比率が高いため、セクター偏重のリスクがある。また、成長企業が多く含まれることから、株価の変動が大きくなる傾向がある。

QQQが「成長企業」集中型ETFである理由は?

QQQが、主に成長企業への投資を目的としている理由は以下の通り。

ナスダック100指数の構成

ナスダック100指数は、ナスダック市場に上場する非金融業種の大型企業100社で構成されており、特にテクノロジーセクターの比率が半数以上を占めており、テクノロジー企業への投資比重が高いことが特徴である。

主な構成銘柄の成長性

詳しくは後述するが、QQQの上位構成銘柄には、GAFAMを軸とする高成長企業が含まれている。

- Apple Inc.

- Microsoft Corp.

- NVIDIA Corp.

- Amazon.com Inc.

- Alphabet Inc.(Google)

これらの企業は、人工知能、クラウドコンピューティング、半導体、eコマースなどの分野で革新的な技術を開発・提供しており、今後の成長が期待されている。

過去のパフォーマンス

QQQは、過去10年間で年平均リターン18.28%を記録しており、S&P500指数を上回るパフォーマンスを示している。

この実績は、構成銘柄の成長性とイノベーションへの投資が反映された結果である。

イノベーションへのアクセス

QQQは、拡張現実、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、モバイル決済、ストリーミングサービス、電気自動車など、革新的なテーマに関連する企業への投資機会を提供しており、投資家は将来の成長分野に効率的にアクセスできる。

このように、QQQは、ナスダック100指数に連動することで、テクノロジーセクターを中心とした成長企業への投資を実現している。その構成銘柄の特性や過去のパフォーマンスから、QQQは成長企業集中型ETFとして位置づけられている。

QQQの構成銘柄は?

QQQの主な構成銘柄(上位20銘柄)は以下の通りである。

米国のGAFAMをはじめとする錚々たるハイテク企業が名を連ねており、上位10銘柄で約50%、上位20銘柄で約65%のウェイトを占めている。

| No | 組入銘柄 | ティッカー | 組入比率(%) |

|---|---|---|---|

| 1 | マイクロソフト | MSFT | 8.63 |

| 2 | エヌビディア | NVDA | 8.27 |

| 3 | アップル | AAPL | 7.72 |

| 4 | アマゾン | AMZN | 5.49 |

| 5 | ブロードコム | AVGO | 4.56 |

| 6 | メタ・プラットフォームズ | META | 3.56 |

| 7 | ネットフリックス | NFLX | 3.19 |

| 8 | テスラ | TSLA | 3.16 |

| 9 | コストコ | COST | 2.84 |

| 10 | アルファベット(A) | GOOGL | 2.54 |

| 11 | アルファベット(C) | GOOG | 2.41 |

| 12 | パランティア | PLTR | 1.73 |

| 13 | Tモバイル | TMUS | 1.73 |

| 14 | シスコシステムズ | CSCO | 1.58 |

| 15 | リンデ | LIN | 1.36 |

| 16 | インテュイティブ・サージカル | ISRG | 1.21 |

| 17 | インテュイット | INTU | 1.17 |

| 18 | アドビ | ADBE | 1.13 |

| 19 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | AMD | 1.13 |

| 20 | ペプシコ | PEP | 1.12 |

参照:Holdings & Sector Allocations of Invesco QQQ | Invesco US

QQQのセクター比率は?

テクノロジー(情報技術)セクターの比率が高く、50%を超えている。

| セクター名 | 構成比率 |

|---|---|

| 情報技術 | 57.23% |

| 一般消費財 | 19.66% |

| ヘルスケア | 5.80% |

| 資本財 | 5.14% |

| 通信サービス | 4.77% |

| 生活必需品 | 3.28% |

| 素材 | 1.83% |

| 公益事業 | 1.44% |

| エネルギー | 0.62% |

| 不動産 | 0.23% |

参照:Holdings & Sector Allocations of Invesco QQQ | Invesco US

QQQの運用の仕組みは?

QQQは、ナスダック100指数の構成銘柄を実際に保有する「フル・レプリケーション方式」により運用されている。

この方式では、指数の構成銘柄と同じ銘柄を、同じ比率で保有することで、指数と同等のパフォーマンスを目指す。

QQQは、指数の構成銘柄や比率の変更に応じて、ポートフォリオのリバランスを行うことで、常に指数と同等の構成を維持し、連動性を確保している。

QQQの経費率は?

QQQの経費率は年率0.20%

これは、ETF業界全体の平均経費率(約0.37%)や、同様の大型成長株ETFの平均(約0.61%)と比較しても、低水準である 。

この経費率は、ETFの運用管理費用やその他の運営コストを含んでおり、投資家が保有する資産から自動的に差し引かれる。

例えば、1年間で10,000ドルを投資した場合、年間で20ドルの費用が発生する計算となる。

QQQのの配当利回りは?

QQQの配当利回りは約0.59%

これは、2025年5月時点での年間配当額2.99ドルに基づく数値。

支払い頻度は、年4回(四半期ごと)

配当利回りは低めであるが、キャピタルゲイン(値上がり益)を重視する投資家にとっては魅力的な選択肢とされる。

QQQの現在株価と長期チャート

QQQとQQQMの違いは?どちらを選択すればよいか

QQQには、類似の兄弟ETFが存在する。

正式名称は、

- QQQ(Invesco QQQ Trust, Series 1:インベスコ QQQ トラスト シリーズ1)

- QQQM(Invesco NASDAQ 100 ETF:インベスコ・ナスダック100ETF)

QQQとQQQMは、いずれもナスダック100指数に連動するETFであるが、以下の点の違いがある。

経費率の違い

QQQの経費率は年率0.20%であるのに対し、QQQMは年率0.15%と低く設定されている。

長期的な投資においては、経費率の差がリターンに影響を及ぼす可能性がある。

購入単価の違い

購入単価としてはQQQMの方が約半額程度の低さがあり、QQQMの方が少額から投資を始めやすい。

流動性の違い

QQQの平均日次取引量はQQQMよりも高く、流動性に優れている。短期的な売買を重視する投資家にとっては、QQQの方が適していると言える。

設定日の違い

QQQは1999年3月10日に設定された歴史あるETFであり、QQQMは2020年10月13日に設定された比較的新しいETFである

構造の違い

QQQはユニット・インベストメント・トラスト(UIT)構造であり、QQQMはオープンエンド型ETFである。QQQMは配当金の再投資が可能であり、運用の柔軟性が高い。

選択する場合のポイント

- QQQ:高い流動性を求める短期的な取引を重視する投資家に適している。

- QQQM:低い経費率と少額からの投資を希望する長期的な投資を重視する投資家に適している。

両ETFは同じ指数に連動しているため、基本的な投資対象は同一であるが、上記の違いを考慮して投資判断を行う方が良い。

QQQJ、QQQSとの違いは?

さらに、兄弟ETFとして、QQQJとQQQSがある

いずれも同様にナスダック市場に上場する企業を対象としているが、投資対象の企業規模や選定基準に違いがある。

QQQJ

- 正式名称:QQQJ(Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF :インベスコ・ナスダック・ネクストジェン100ETF)

- 投資対象:ナスダック市場に上場する非金融業種の企業のうち、時価総額でNASDAQ-100指数に次ぐ100社(101位から200位)を対象としています。

- 構成銘柄数:約100社

- 経費率:0.15%

- 特徴:中型グロース株を中心に構成されており、将来的にNASDAQ-100指数への組み入れが期待される企業群への投資を目的としています。

QQQS

- 正式名称:QQQS(Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF:インベスコ・ナスダック・フューチャージェン200ETF)

- 投資対象:NASDAQ-100指数およびNASDAQ Next Generation 100指数に含まれない、ナスダック市場に上場する非金融業種の企業のうち、特許ポートフォリオの価値が高いと評価される200社を対象としています。

- 構成銘柄数:約200社

- 経費率:0.75%

- 特徴:小型株を中心に構成されており、革新的な技術や知的財産を有する企業への投資を目的としています。

QQQ、QQQM、QQQJ、QQQSの違いを比較表にすると

| 項目 | QQQ | QQQM | QQQJ | QQQS |

|---|---|---|---|---|

| 投資対象 | NASDAQ-100指数(上位100社) | NASDAQ-100指数(上位100社) | NASDAQ-100に次ぐ中型株100社 | 特許価値が高い小型株200社 |

| 構成銘柄数 | 約100社 | 約100社 | 約100社 | 約200社 |

| 経費率 | 0.20% | 0.15% | 0.15% | 0.75% |

| 特徴 | 大型グロース株に集中 | 経費率を抑えた長期投資向け | 将来のNASDAQ-100候補中心 | 革新的技術・知財を持つ企業中心 |

| 適した投資家 | 短期売買や流動性重視型 | 中長期の積立志向 | 成長性重視・中リスク許容 | 革新性重視・高リスク許容 |

QQQに投資するメリットは?

QQQに投資する主なメリットは以下。

高い成長性とリターンの実績

QQQは、過去10年間で平均年率18.28%のリターンを記録しており、S&P500を上回るパフォーマンスを示している。

主要テクノロジー企業への集中投資

QQQは、Apple、Microsoft、NVIDIA、Amazon、Alphabet(Google)など、世界を代表するテクノロジー企業に投資しており、これらの企業がポートフォリオの約50%を占めている。

低コストでの運用

QQQの経費率は年率0.20%であり、ETF業界全体の平均経費率(約0.37%)や、同様の大型成長株ETFの平均(約0.61%)と比較しても低水準に位置している。

高い流動性と取引のしやすさ

QQQは、米国市場で最も取引量の多いETFの一つであり、高い流動性を持つため、市場価格に近い価格で迅速に売買を行うことが可能。

イノベーション企業へのアクセス

QQQの構成銘柄は、平均してS&P500銘柄よりも約1.3倍の研究開発費を投じており、革新的な技術やサービスを提供する企業が多く含まれている。

新NISAとの親和性

QQQは、成長性の高い企業への投資を可能にするため、新NISAの成長投資枠としても適している。 非課税枠を活用して、長期的な資産形成を目指す投資家にとって魅力的な選択肢となる。

「QQQはおすすめしない」という記事、検索も多くみられがその要因は?

「QQQはおすすめしない」という意見が見られる背景には、以下のような要因が挙げられます。

セクター集中によるリスク

QQQは、情報技術セクターへの投資比率が約60%と高く、特定のセクターに集中しています。このため、テクノロジー業界の不調や規制強化などの影響を受けやすく、ポートフォリオ全体のリスクが高まる可能性がある。

高いボラティリティ

QQQは成長株を中心に構成されており、市場の期待に敏感に反応します。そのため、金利の変動や経済指標の発表などにより、価格の変動幅が大きくなる傾向がある。特に、金利上昇局面では成長株が売られやすく、QQQの価格も下落するリスクがある。

低い配当利回り

QQQの配当利回りは約0.68%と低水準であり、インカムゲインを重視する投資家にとっては魅力が薄いといえる。これは、構成銘柄の多くが配当を重視せず、成長への再投資を優先しているため。

投資単価の高さ

QQQの1株あたりの価格は約530ドル(約8万円)と高額であり、少額からの投資が難しい場合があります。特に、投資初心者や資金に限りがある投資家にとっては、購入のハードルが高く感じられる。

為替リスクの存在

QQQは米ドル建てのETFであるため、為替変動の影響を受けます。QQQに限らず、ドル建てETFにおいては円高が進行すると、ドル建てでの資産価値が目減りし、円ベースでのリターンが減少する可能性がある。

二重課税の可能性

QQQから受け取る配当金には、米国で10%の源泉徴収税が課され、その後、日本国内でも20.315%の課税が行われます。このため、実質的な配当収入が減少する可能性がある。

これらの要因により、QQQへの投資は高いリターンを狙える一方で、上記のようなデメリットやリスクを伴う。そのため、一概にすべての投資家におすすめできるわけではないと考えられる。

QQQに投資するベストなタイミングは?

QQQへの投資タイミングは、投資目的や市場環境に応じて異なるが、参考として以下のポイントを挙げる。

長期投資における積立の有効性

長期的な資産形成を目指す場合には、定期的な積立投資(ドル・コスト平均法)が有効である。市場の短期的な変動に左右されず、購入単価を平準化できる効果が期待できる。

特にQQQは、過去10年間で年平均18.44%のリターンを記録しており、長期目線での投資対象として成長が見込まれる。そのため、投資タイミングにこだわるよりも、継続的な積立による長期保有が有効な戦略といえる。

市場調整局面での購入

市場が調整局面にある際、QQQの価格が下落することがある。

このようなタイミングでの購入は、将来的なリターンを高める可能性があるが、市場の底を正確に予測することは困難であるため、慎重な判断が求められる。

市場全体の動向と金利の影響

QQQはテクノロジーセクターへの比重が高いため、金利の上昇や経済指標の変動に敏感である。特に、金利上昇局面では成長株が売られやすく、QQQの価格も下落する可能性がある。そのため、金利動向や経済指標の発表時期を考慮した判断が求められる。

以上の観点から、QQQへの投資タイミングを検討する際は、長期的な視点を持ちつつ、市場環境や自身の投資目的を総合的に考慮することが重要である。

QQQはニーサの対象として選べるのか?

QQQは、新NISA制度の「成長投資枠」の対象商品として投資可能である。

しかし代替手段もある。

代替手段:国内上場のNASDAQ100連動ETF

為替リスクを回避したい場合や、日本円での取引を希望する場合、国内市場に上場しているNASDAQ100連動型ETFを検討することも一つ。

以下は、国内上場のNASDAQ100連動ETFをまとめたもの。

| 銘柄名 | 銘柄コード | 為替ヘッジ | 信託報酬(年率) | 運用会社 |

|---|---|---|---|---|

| 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | 2568 | なし | 0.25%以内 | 日興アセットマネジメント |

| 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 2569 | あり | 0.25%以内 | 日興アセットマネジメント |

| NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 1545 | なし | 0.20%以内 | 野村アセットマネジメント |

| MAXISナスダック100上場投信 | 2631 | なし | 0.20%程度 | 三菱UFJアセットマネジメント |

| MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) | 2632 | あり | 0.20%程度 | 三菱UFJアセットマネジメント |

| iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 2840 | なし | 0.10%以内 | 大和アセットマネジメント |

| iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 2841 | あり | 0.10%以内 | 大和アセットマネジメント |

| NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 2087 | あり | 0.20%以内 | 農林中金全共連アセットマネジメント |

これらのETFは、一般NISAの「成長投資枠」での投資が可能であり、長期的な資産形成を目指す投資家にとって有力な選択肢となる。

ただし、為替ヘッジの有無や信託報酬など、各ETFの特徴を理解し、自身の投資目的やリスク許容度に応じて選択することが重要である。

つみたてNISAの対象となる国内上場のNASDAQ100連動ETFは?

「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」は、つみたてNISAの対象商品として、NASDAQ100指数に連動する国内初の投資信託である。

2023年10月5日より、つみたてNISAの対象商品として追加されている。

主な特徴

- つみたてNISAと成長投資枠の両方に対応:本ファンドは、つみたてNISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両方で投資可能。

- 米国の主要テクノロジー企業に投資:NASDAQ100指数は、米国ナスダック市場に上場する時価総額の大きい非金融業100社の株式で構成されており、Apple、Microsoft、Amazon、Alphabet(Google)、NVIDIAなどの企業が含まれる。

- 長期的な資産形成に適した商品:過去のシミュレーションでは、長期的な積立投資により高いリターンが期待できる結果が示されている。

QQQとVOO・VGTとの違いは?

QQQの検討の際、類似ETFとして、VOOやVGTと良く比較されることが多い。

QQQ、VOO、VGTは、いずれも米国市場で人気の高いETFであるが、それぞれの投資対象や特徴には明確な違いがある。

以下に、各ETFの概要と主な違いを示す。

各ETFの概要

| 項目 | QQQ | VOO | VGT |

|---|---|---|---|

| 正式名称 | Invesco QQQ Trust | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard Information Technology ETF |

| 設定日 | 1999年3月 | 2010年9月 | 2004年1月 |

| 運用会社 | Invesco | Vanguard | Vanguard |

| 経費率 | 0.20% | 0.03% | 0.10% |

| 構成銘柄数 | 約100銘柄 | 約500銘柄 | 約300銘柄 |

| 主な投資対象 | NASDAQ-100指数 | S&P 500指数 | 米国情報技術セクター |

| セクター比率 | 情報技術約54%、通信約17%、消費約15% | 情報技術約30%、医療約13%、金融約11% | 情報技術約92%、通信約3%、工業約3% |

| 配当利回り | 約0.59% | 約1.65% | 約0.54% |

| 10年年平均リターン | 約17.42% | 約12.51% | 約19.68% |

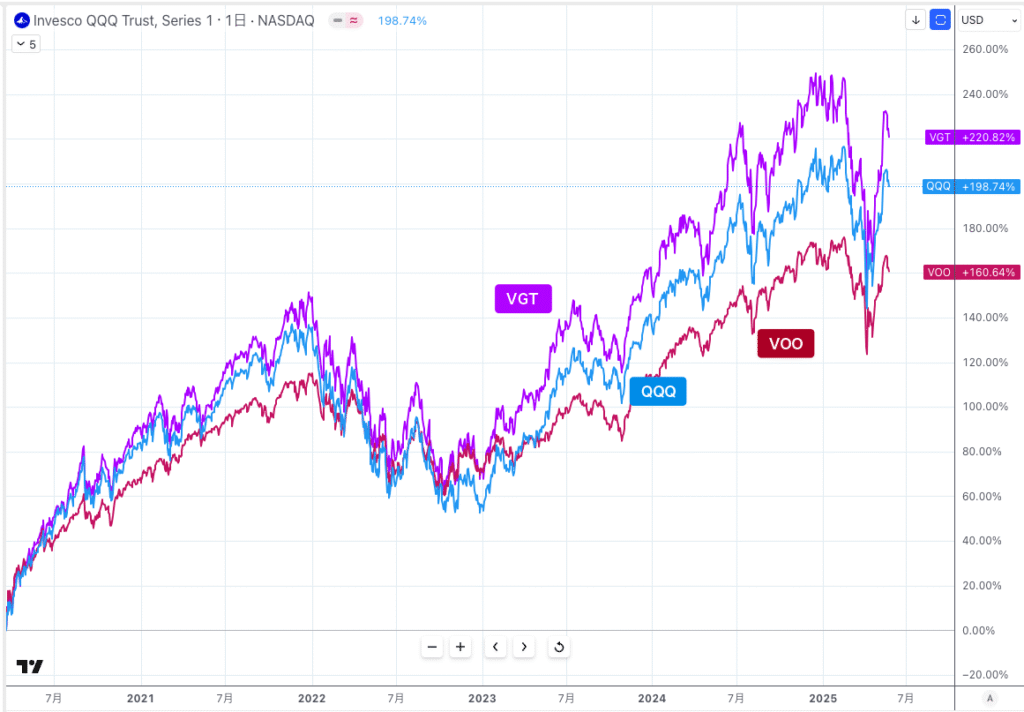

以下は、QQQ、VGT、VOOのパフォーマンス比較したグラフ。

期間は、2020年3月のコロナショック以降のパフォーマンス。

- QQQが、+198%

- VGTが、+220%

- VOOが、+160%

となっており、この期間ではVGTが最もパフォーマンスの高い結果となっている。

主な違いと特徴

QQQ:成長企業への集中投資

- 投資対象:NASDAQ-100指数に連動し、主に米国の大型成長企業に投資。

- セクター構成:情報技術セクターの比率が高く、通信や消費関連も含む。

- 特徴:高い成長性が期待される一方で、セクター集中によるリスクも存在。

VOO:米国市場全体への分散投資

- 投資対象:S&P 500指数に連動し、米国の大型株500銘柄に広く分散投資。

- セクター構成:情報技術、医療、金融など多様なセクターに分散。

- 特徴:低コストで安定したリターンを目指す長期投資向け。

VGT:情報技術セクターへの特化投資

- 投資対象:米国の情報技術セクターに特化したETF。

- セクター構成:情報技術セクターが約92%を占める。

- 特徴:高いリターンが期待されるが、セクター特化によるリスクも高い。

タイプ別おすすめ

- 高い成長性を求める投資家:QQQやVGTが適している。

- 安定したリターンと分散投資を重視する投資家:VOOが適している。

- 情報技術セクターに特化した投資を望む投資家:VGTが適している。

QQQとよく比較される同様のETFは?

QQQとよく比較される、類似した特徴をもつETFには以下のようなものがある。

QQQと類似する主なETFの比較

| ティッカー | 名称 | 投資対象 | 経費率 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| VGT | バンガード・情報技術セクターETF | 米国情報技術セクター | 0.10% | テクノロジーセクターに特化し、QQQよりも広範な銘柄に分散投資。 |

| XLK | テクノロジー・セレクト・セクターSPDR | S&P500の情報技術セクター | 0.10% | S&P500構成銘柄の中から情報技術セクターに特化。 |

| SPY | SPDR・S&P500 ETFトラスト | S&P500指数 | 0.09% | 米国大型株500銘柄に広く分散投資。 |

| VOO | バンガード・S&P500 ETF | S&P500指数 | 0.03% | SPYと同様の投資対象で、より低コスト。 |

| IVV | iシェアーズ・コアS&P500 ETF | S&P500指数 | 0.03% | VOOと同様の投資対象で、iSharesによる運用。 |

| VUG | バンガード・グロースETF | 米国大型グロース株 | 0.04% | 成長株に特化し、QQQと類似したパフォーマンスを目指す。 |

| QQQE | ディレクション・ナスダック100等ウェイトETF | NASDAQ100指数(等ウェイト) | 0.35% | 各構成銘柄を均等に組み入れ、特定銘柄への偏りを軽減。 |

| TQQQ | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | NASDAQ100指数の3倍レバレッジ | 0.95% | 短期的な価格変動を狙う投資家向けの高リスク・高リターンETF。 |

| PSQ | プロシェアーズ・ショートQQQ | NASDAQ100指数の逆方向 | 0.95% | NASDAQ100指数の下落時に利益を狙う逆張りETF。 |

| JEPQ | JPモルガン・ナスダック・プレミアム・インカムETF | NASDAQ100指数を中心とした大型株に投資し、カバードコール戦略を活用 | 0.35% | 高配当利回り(約11.4%)を提供しつつ、月次分配金を実施。市場の上昇局面ではリターンが制限される可能性があるが、下落局面での緩和効果が期待される。 |

各ETFの特徴と選択のポイント

- VGT:情報技術セクターに特化し、QQQよりも広範なテクノロジー企業に分散投資が可能。

- XLK:S&P500構成銘柄の中から情報技術セクターに絞った投資ができる。

- SPY / VOO / IVV:米国の大型株500銘柄に広く分散投資することで、安定したリターンを目指す。

- VUG:成長株に特化し、QQQと類似したパフォーマンスを追求する。

- QQQE:NASDAQ100指数の各構成銘柄を均等に組み入れることで、特定銘柄への依存度を下げ、リスク分散を図る。

- TQQQ / PSQ:短期的な市場の動きを捉えるためのレバレッジ型および逆張り型ETFであり、高いリスクを伴う。

- JEPQ:NASDAQ100に連動する大型株に投資しつつ、カバードコール戦略を用いることで、高配当利回り(約11%)と月次分配金を実現。価格下落時の緩和効果が期待される反面、上昇局面ではリターンが限定される点に留意が必要。

ナスダック100の成長企業に投資しつつ、配当を重視したい場合にはJEPQも有力な選択肢となる。

QQQのような値上がり益(キャピタルゲイン)は限定的であるものの、安定した高配当と月次分配金が魅力であり、配当再投資による複利効果を期待できる。

安定収入を重視する長期投資家に適したETFである。

QQQの株を買える証券会社は?

QQQの株を取り扱っている主要な証券会社をリストアップしました。

| 人気の証券会社 | 株取引 |

|---|---|

| SBI証券 | ◯ |

| 松井証券 | ◯ |

| 楽天証券 | ◯ |

| マネックス証券 | ◯ |

| 三菱UFJ eスマート証券 | ◯ |

| DMM株 | ✕ |

| サクソバンク証券 | ◯ |

| IG証券 | ✕ |

| GMOクリック証券 | ✕ |

| moomoo証券 | ◯ |

まとめ

この記事では、NASDAQ100指数に連動し、米国を代表するハイテク成長企業に集中的に投資できる「QQQ」の特徴、投資のメリット・デメリットや他のETFとの比較などについて詳しく解説しました。

QQQは、高い成長性を狙う中長期の資産形成には適している一方で、セクター偏重や高ボラティリティといったリスクも内包しています。

一方で、QQQMのように同じ指数に連動しつつ低コストで運用できる選択肢や、VGTやXLKのようにテクノロジーにさらに特化したETF、VOOやIVVのようにより広範な分散を求めるETF、さらにはJEPQのように高配当戦略を取り入れたETFも存在します。

それぞれのETFは、投資対象・リスク・収益構造に明確な違いがあるため、目的やリスク許容度に応じて適切に選び分けることが重要です。

単に「人気だから」選ぶのではなく、自身の運用方針と合致するETFを見極めることが、長期的な資産形成の成功につながります。参考にしてください。

私も活用中!moomoo証券の機能を最大限に引き出そう

私がmoomoo証券を使っていて最も気に入っている点は、アプリが使いやすく、投資において重要となる深い情報収集が簡単にできること。

さらに、大口や中口投資家の動向を確認できる機能があり、銘柄の先行きを考える上でとても助かっています。各銘柄のニュースや決算関連情報が豊富で、日本語自動翻訳もサポートしているため、海外の情報を即座にチェックできるのが嬉しいポイント。

米国株取引手数料もmoomoo証券が一番安いです。

興味のある方は、このバナーリンクから簡単に登録できます!